学校ブログ

小中交流会

11月19日(火)6年生は、来年4月からお世話になる藤沢中学校を訪問し、「中学校の生活や学習の様子」について学んできました。中学校では、まず先輩たちの授業の様子を見学し、次に中学生の一日の生活や委員会活動などについて説明を受け、最後に全校合唱を披露していただきました。

説明会の後、4月から共に生活する藤沢小学校の6年生とゲームを通して交流活動を行い、短い時間でしたがお互いの顔つなぎができたように思います。

赤い羽根共同募金への取組

毎年全校で取り組んでいる「赤い羽根共同募金」。今年からは児童会執行部が中心となって進めています。取組を始めるにあたり、「赤い羽根共同募金は何のためにあるのか」「募金したお金はどんなことに使われているのか」を執行部が全校に説明し、より理解を深めながら取り組めるよう工夫が見られました。

11月19日から22日まで募金活動が行われており、初日には早速多くの子どもたちがそれまで集めた募金を受け渡しする姿が見られました。活動を通して一人一人の思いやりの心を育てる機会になればと願っています。

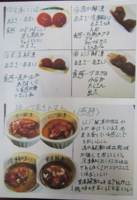

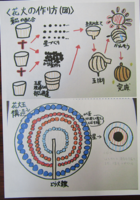

収穫感謝の会

11月15日(金)収穫感謝の会が開催されました。5年生が1年間通して学習を続けてきた米作り学習の集大成。春に植えた苗を稲刈り・脱穀し、精米したお米を販売…と多くの体験をしながら、食卓に並ぶまでに多くの苦労があることを学びました。当日は、1~4年生は餅つきを体験し、5・6年生はお土産用の紅白もちを作りました。感謝の会では米作りに携わってくださった耕作支援隊を始めとする地域の方々やもち料理作りに協力くださった食生活改善推進員の皆様と5年生のPTAの皆様に感謝しながら、全校でもち料理を味わいました。

改めて地域のよさと素晴らしさを感じとるができた一日となりました。

5年ぶりの祖父母交流

11月15日(金)収穫感謝の会にあわせて、5年ぶりに祖父母交流会を行いました。この日は50名を超す祖父母の方々に参加いただき、子どもたちに昔の遊び(けん玉、お手玉、めんこ、輪投げ…)の先生として遊び方を教えていただいたり、一緒になって遊んでくださったりと楽しい時間を過ごすことができました。

普段手にすることが少ない昭和おもちゃ(?)を思うように扱えない子どもたち。その横で器用に扱うおじいさんおばあさんの姿に子どもたちの視線は釘付けでした。来年以降もぜひ多くの祖父母の方々にご参加いただき、子どもたちに多くの「技」を伝えてほしいと思います。

明日に向けて -感謝の会前日準備-

11月14日(木)、翌日に開催される収穫感謝の会に向けて、5年生は当日使用するもち米の準備に大忙し。感謝の会では、3種類のもち料理とお土産用の紅白もちを参加された方々に振舞うため、3斗5合(=30升と5合)分のもち米を研がなければなりません。普段お米を研ぐ経験のない子が多い中、食生活改善推進員の方々に教えられながら準備完了。あとは、明日の本番を待つばかり。5年生の米作りの集大成となる収穫感謝の会が楽しみです。

読書の楽しみ方 -読み聞かせ最終回ー

「読書週間の定着」は黄海小学校の重点の一つです。本の好きな子を育てる手立てとして、読み聞かせも大事な取組となっています。今年も地域の読み聞かせボランティア「おはなし木の実」のみなさんにご協力いただき、本のもつすばらしさを一人一人に味わわせることができました。読み聞かせを通して感じた本の面白さや魅力をもっと深めたいと図書室に通う子どもたち。一冊の本から多くの感動や学びを感じ取ってほしいなと思います。

「おはなし木の実」のみなさん、1年間ありがとうございました。

わたしたちが育てたお米、いかがですか? -黄海軽トラ市-

11月10日(日)、黄海軽トラ市の会場で、5年生は春から育ててきたもち米「こがねもち」の販売体験をしました。当日は、会場に多くの軽トラが並び、地域の野菜や特産品等が販売される中、子どもたちも負けじと売り込みやお客様への受け渡しの仕事に取り組みました。10時の開店と同時に行列ができ、170袋(1袋1升入り)用意したお米は販売開始から15分で見事に完売。子どもたちの表情からは笑顔があふれていました。

響け!黄海の歌声 ー音楽発表会ー

11月6日(水)、一関文化センターを会場に「一関地方児童生徒音楽発表会」が行われました。本校からは、昨年に引き続き、3年生と4年生が参加し、「たらりら(合唱)」と「ルパン三世のテーマ(カスタネット合奏)」の2曲を披露しました。学習発表会の取組と併行しての練習となりましたが、本番では歌っている本人たちはもちろん、会場全体を笑顔で包み込む発表ができました。

また、発表に対し講師の先生方から「【たらりら】曲が始まる前からにこにこしていて、楽しいことが始まりそうな雰囲気。始まると動きもついて、とても楽しく聴きました。」「【ルパン三世】カスタネットだけで、これだけのパフォーマンスができるとはびっくりでした。」との講評をいただきました。

自分の命は自分で守る④ -防犯教室-

10月29日(火)、千厩警察署の方々を講師にお招きして「防犯教室」が行われました。前半(1~3年生)と後半(4~6年生)とに分かれ、「不審者と遭遇した際の対応」「SNSを含めたスマホの正しい使い方」について、映像を交えながら学習を深めました。

防犯教室を終え、3年生の児童は「自分の身を守る"いかのおすし“についてよくわかりました。これからも気を付けて生活していきたいです。」と防犯への意識を高めていました。

もち米の販売に向けて -ラベル作り&袋詰め作業-

5年生が中心となって進められている「ぴかぴか田んぼ」の米作り。先日脱穀を済ませ、いよいよ販売に向けて袋詰め作業が始まりました。作業は、5年生以外にもPTAのみなさんにもご協力いただきながら進められています。

5年生は来月「黄海軽トラ市」でもち米の販売にも携わり、接客販売を体験します。

ついに本番 -151年目の学習発表会-

10月26日(土)体育館を会場に学習発表会が開催されました。今回はコロナ明け久々に復活した全校合唱を含め、各学年がこれまで学習してきた内容を発表しました。

当日は多くの来賓の方々やご家族の皆様に鑑賞していただくことで、子どもたちはいつも以上の力を発揮することができました。

151年目の学習発表会。ここからまた新たな黄海小学校の歴史を築いていきたいと思います。

あとは本番を待つだけ -学習発表会予行-

10月22日(火)今週末に控えた学習発表会の予行練習が行われました。これまで取り組んできた各学年の「出来栄え」を全校で参観。発表が苦手な子も人前では緊張してしまう子も、みんな自分の殻を打ち破って一生懸命な姿が見られました。

さあ、あとは本番。残り3日間でさらに磨きをかけて、当日の発表にのぞみます。

いよいよ脱穀 ゴールは間近

10月17日(木)5年生は先月刈り取った稲の脱穀を体験しました。当日は、これまで米作りを指導してくださった耕作支援隊のみなさんが稼働させたハーベスターに、一人ずつ稲束を入れ、もみとわらに分かれる工程を実際に見て学ぶことができました。

作業後、「コンバインがなかった昔は手作業で脱穀をしていたと聞き、びっくりしました。おじいちゃんのお手伝いをしたいと思います。」との感想を述べる子も見られ、改めて機械の便利さを感じ取っていました。脱穀したもみは精米し、来月15日の収穫感謝の会でもち料理として振舞われます。 ※足踏み脱穀機が、学校の資料室に保管されています。

地域の方々に支えられ -環境整備作業-

10月17日(木)「黄海環境整備友の会」の皆様にご協力いただき、春に続く環境整備作業が行われ、校庭や園庭の草刈り、植木の剪定作業が午前中いっぱい進められました。

草刈り後の昼休み、走りやすくなった校庭で全校おにごっこを楽しむ子どもたち。改めて地域に支えられている学校であることを実感じました。友の会の皆様、ありがとうございました。

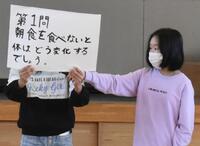

自分の健康 自分で気を付けよう

10月15日(火)の児童朝会は、保健委員会が中心となって「健康な生活」について発表しました。発表の中では、「むし歯になりやすいのはどの歯?」「正しい歯のみがき方は?」「よく眠れる食べ物は?」「睡眠不足になると体はどうなる?」「朝食を抜くと体の変化は?」「朝食での納豆の効果は?」と自分たちで考えた質問を通して、健康的なくらしについて考えさせました。最後には「寒くなってきて、かぜをひきやすい季節です。手洗いうがいをしっかり行いましょう。」と呼びかけることも忘れませんでした。

建設業ふれあい事業

10月11日(金)岩手県建設業協会千厩支部青年部会の皆様のご協力により、建設業ふれあい事業が行われました。校庭にはバックホーや高所作業車などの建設機械が並び、子どもたちは試乗したり、運転体験をしたりと、普段できない体験を時間いっぱい楽しみました。

低学年は国語で学んだ建設機械の「つくり」を実際に見ることができました。また、高学年は建設の仕事を間近で感じとり、将来の職業選択の契機にしてほしいと思います。

キャップハンディ体験 【4年生福祉学習】

10月4日(金)、4年生は福祉学習の一つとしてキャップハンディ体験の出前授業にのぞみました。当日は社会福祉協議会の方から、「福祉」について教えていただいた後、「白内障」「白杖」「車いす」のそれぞれの体験活動を通して、相手の立場に立って行動することの大切さや命の尊さ、思いやりの心など多くの学びを得ることができました。

児童会主催「ころがしドッジボール大会」

児童会執行部が主催し、10月初めから行われていた「黄海小学校たてわり班ころがしドッジボール大会」が8日(火)決勝を迎え、12班が見事優勝に輝きました。

代表委員会の席で複数の学年から「たてわり班の遊びが楽しいので計画してほしい。続けてほしい。」との意見が出され、それに執行部が応えた形で行われた今大会。計画から運営まで児童会が中心となって進められていく中に、黄海小のまとまりと力の高まりを感じました。

地域への恩返し -黄海小学校防犯広報大使-

このたび、千厩警察署より、「黄海小学校防犯広報大使」の委嘱を受けました。

お年寄りをターゲットにした詐欺や犯罪が多発している世の中、児童会執行部が代表となって、「詐欺の被害に遭わないように気をつけましょう。」と町内放送で地域に呼び掛ます。

8日(火)には、千厩警察署生活安全課の伊藤課長から委嘱状の交付が行われ、児童代表として児童会長が「少しでも地域の人たちが詐欺にあわないようにがんばります。」と力強く決意を述べました。

普段の学校行事等では、地域の方々から支えていただくことばかりですが、今回の防犯広報大使の活動を通して、少しでも地域のみなさんの力になれればと思います。

町内放送は、10/11(金)~ 20(日)の期間。 平日:朝6時45分と夜8時、土日は夜8時のみとなっております。

校内ロードレース大会

10月1日(火)校内ロードレース大会が開催されました。当日は、会場や沿道から多くの声援を受けながら、黄金色の稲穂が輝く田園地帯を駆け抜けました。

前を走るランナーを一人でも多く抜こうと、力いっぱいの走りを見せた子どもたち。長距離を最後まで走りぬいた強い心と力強さをこれか らも多くの場面で見られることを期待しています。

早寝・早起き・朝ごはん -4年 食育ー

9月24日(火)4校時、給食センターの菊地栄養教諭を講師に招き、4年生の食育指導が行われました。「生活リズムを見直して、元気な生活を送ろう」をテーマに、早寝、早起き、朝ごはんのそれぞれの秘密について教えていただきました。授業の最後には、「朝ごはんにフルーツや牛乳もとりたいです。これからも栄養バランス良く食べたいです。」「(3つの目覚ましスイッチ)すべてを食べているけれど、牛乳と果物もこれからは食べていきたいです。」との感想が発表されるなど、食に対する意識が高まった学習となりました。

宮城の地で多くの学び -6年生修学旅行-

6年生は、9月19日(木)20日(金)の2日間、宮城県へ修学旅行。日常の学校生活では体験できない多くの活動に取り組み、多くの学びを得て帰ってきました。

1日目は、トヨタ自動車工場や博物館、震災遺構の荒浜小学校を訪れ、社会や震災との関わりについて学び、2日目には青葉城址や科学館などで、歴史や科学と向き合いました。

他にも水族館や遊園地、温泉旅館などでは公共のマナーを守り、また、常に時間を意識して行動するなど、黄海小の顔として、素晴らしい姿が随所に見られました。

2日間の活動で得た力を、最上級生としてこれからの学校生活に生かし、活躍することを楽しみにしています。

万が一に備えて ープール納めに着衣泳ー

9月13日(金)、3・5・6年生はプール学習の締めくくりとして着衣泳に取り組みました。水着の上に長袖長ズボンの運動着、足には靴を履いた状態で、服が水にぬれた状態の感覚や動きの不自由さを体験。その後、実際に服を着た状態で助けを待つ方法(浮き方)を学びました。服の中に空気をため込み背浮き、ペットボトルを抱えて背浮き…など、いくつかの浮き方に挑戦。6年生は昨年の経験もあり、全体のお手本となっていました。また、3・5年生も初めてとは思えないほど上手にできていました。

毎年水の事故が聞こえてきますが、万が一に備えて今日学んだことをいつまでも忘れずにいてほしいと思います。

30年目の稲刈り

9月11日(水)、5年生は米作り学習の一環として稲刈りを体験しました。当日は耕作支援隊のみなさんから、刈る時の注意点や束の結び方などについて直接指導を受けながら、自らの手で植えた稲を刈り取ることができました。

今年で30年目を迎える「ぴかぴか田んぼ」での米作り。稲の生育が早く、例年よりも早い時期の稲刈りでしたが、みな稲の成長を通して地域の方々に感謝の心をもちながら活動に励むことができました。

心ひとつに取り組んだ宿泊学習【5年生】

9月5日(木)6日(金)の2日間、5年生は陸前高田市の野外活動センターで宿泊学習にのぞみました。野外活動センターでは、ウォークラリーやカレーライス作り、キャンプファイヤー、いかだ作りなどを通して、一つになって行動することの大切さを学ぶことができました。

また、活動センターに向かう前に陸前高田市の高田松原津波復興祈念公園を訪れ、東日本大震災の被災状況や復興の様子について理解を深めました。

2日間の短い時間の中で、子どもたちはとても大きな力を身に付け、貴重な学びを体験することができました。

自分の命、自分で守る ー避難訓練(煙体験)ー

9月4日(水)、火災を想定した今年度2回目の避難訓練(予告なし)が行われました。今回は消防署の及川消防士長(藤沢分署)から指導を仰ぎながら、煙が充満した教室からの避難も体験しました。煙体験を終えた子どもたちは、「姿勢を低くしないと全然前が見えない。」「ハンカチを口に当てる理由がよく分かった。」と煙から身を守る手段について学ぶことができました。

光輝く文化を探訪 ー6年生中尊寺見学ー

9月3日(火)、6年生は「平泉 中尊寺」を見学。社会科の授業や先日行われた事前学習で得た知識を今回は実際に自分たちの目と耳で感じ取ってきました。

子どもたちは、金色堂を前に「光り輝く迫力に驚かされました。」また、かつて本堂に収められていた阿弥陀如来を眺め「これほどまでに大きな仏像をつくり上げた昔の人たちの技術はすばらしい。」と平泉の文化や歴史に感動しっぱなしでした。

2つの授業研究会 -3年・6年-

8月29日(木)、3年生は理科「電気の通り道」の学習で授業研究会を行いました。豆電球が点く時と点かないときの違いについて、タブレットを通してそれぞれの考えを発表し、全体でまとめました。

9月2日(月)は、6年生で算数「拡大図と縮図」の学習での授業研究会。当日は、中学校の先生も参観にいらして、小学校と中学校の学習のつながりについて学びを深めていました。

2つの学年ともに課題としっかりと向き合い、一生懸命に考えている姿が印象的でした。

中尊寺訪問を前に -6年生事前学習会-

8月30日(金)、6年生は社会科で学習した平泉の歴史文化について、より深く学ぼうと出前授業を行いました。この日は、県南教育事務所佐々木正輝社会教育主事を講師にお招きし、「なぜ平泉が世界遺産に登録されたのだろう」をテーマに、平泉が目指した世界について学習が進められました。実際に出土された「かわらけ」を手にした子どもたちは、華やかな平泉の文化により興味をそそられたようです。

今回の学習を受け、9月3日には実際に中尊寺を訪れ、平泉の歴史を堪能してきます。

花壇コンクール

今年度の「ビューティフル藤沢 花壇コンクール」において、本校の花壇が「学校・企業の部」で最優秀賞を受賞しました。各学年の花壇に植えられた花々は、子どもたちと用務員が中心となってお世話し、今も色鮮やかに咲き誇っています。

自由参観日/夏休み作品展

8月27日(火)、業間時間から下校までの子どもたちの様子を都合のつく時間に参観していただく「自由参観」を行いました。この週は夏休み作品展も開催したこともあり、40名を超す多くの保護者の方々に2学期の子どもたちのがんばっている姿や夏休みの力作をご覧いただくことができました。

夏休み作品展【6年生】

夏休みの子どもたちの作品を学年ごとにいくつか紹介します。

最終回は、6年生の自由研究作品です。研究タイトルは順に「冷凍保存したプチトマトはおいしく食べられるのか」「花火のヒミツについて」「きらきら氷タンフルをつくってみよう」です。

夏休み作品展【5年生】

夏休みの子どもたちの作品を学年ごとにいくつか紹介します。

5回目の今回は、5年生の作品です。

自由研究のタイトルは、順に「炭酸風呂に入ってみよう」「再利用のコツ」「琥珀糖について調べよう」です。

夏休み作品展【4年生】

夏休みの子どもたちの作品を学年ごとにいくつか紹介します。

4回目の今回は、4年生の作品です。

作品名は、順に「ワンピースのバスケットゴール」「犬の絵」「けんび鏡で拡大してみよう(自由研究)」「アクセサリー・小皿」です。

夏休み作品展【3年生】

夏休みの子どもたちの作品を学年ごとにいくつか紹介します。

3回目の今回は、3年生の作品です。

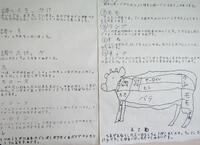

作品名は、順に「パチンコ」「新紙へいについて調べよう」「空気銃」「牛肉の部位について」です。

夏休み作品展② 【2年生】

夏休みの子どもたちの作品を学年ごとにいくつか紹介します。

2回目の今回は、2年生の作品です。

作品名は、順に「うみのまち」「とぶヤンマ」「セミのうか」「色の3げん色」です。

夏休み作品展【1年生】

夏休みの子どもたちの作品を学年ごとにいくつか紹介します。

1回目の今回は、1年生の作品です。

作品名は、順に「すみっこぐらしのしろくま」「わりばしでっぽう」「すいかのうちわ」「ひこうき」「ろぼっとちょきんばこ」「はなびたいかい」です。

笑顔でスタート 2学期始業式

本日、2学期がスタートし、校舎内に子どもたちの元気な声と姿が戻ってきました。登校時には、両手いっぱいに夏休みの課題と学習道具を持ち、ふらふらしながら歩いていた子も、友だちと会ったとたんに飛び切りの笑顔に。朝からとてもうれしくなりました。

始業式では、パリオリンピックの選手たちの姿から最後まであきらめないで続けることの大切さと尊さについて話をしました。長丁場の2学期。学習や学校行事の中で、いくつかのハードルを乗り越えなければならない場面が出てきます。簡単にはあきらめず、粘り強く挑戦し続ける強い心を育てていけるような2学期にしていきたいと思います。

明日から待ちに待った夏休み! -1学期終業式-

7月19日(金)1学期の終業式を行いました。式では子どもたちに、「 今年の夏休みは32日間。この夏を有意義に過ごすのか、それとも目的もなくだらだら過ごしてしまうのか、休みに入る前の今、考えてみましょう。そして、“夏休み”にしかできないことにぜひ挑戦して、達成感であふれる夏休みにしましょう。」と話しました。

児童代表の作文では、「たくさん読書をすることと算数で習った水のかさを家でも試したい。」(2年生)「中学校に向けた勉強をがんばることと野焼祭りを楽しみたい。」(6年生)と夏休みに挑戦してみたいことの発表がありました。

長い夏休み、自他の命を大切にしながら、計画的な毎日を過ごしてほしいと思います。

やっぱり「おにごっこ」が好き -第2回全校あそび-

7月16日(火)昼休み、今年度2回目の全校遊びが行われました。代表委員会の席で3年生の代表から「全校遊びが楽しいので、ぜひもう一度お願いします。」と提案があり、児童会執行部がそれを受けて開催したものです。1回目は4月にけいどろ(おにごっこ)を開催。

自分たちの思いを伝え、それを受けて行動する。子どもたちが自分たちの学校をより楽しい学校にしようとする姿勢や思いに拍手です。 …2回目もおにごっこ。よっぽど好きなんですね。…

水の行方を知る② -4年生出前授業-

7月12日(金)、4年生は社会科の「水のゆくえ」についての学習をさらに深めようと、出前授業にのぞみました。当日は、岩手県下水道公社の専門家の先生から、「浄水場のしくみ」「下水道にやさしい生活」「水をきれいにする微生物」などをテーマにクイズや顕微鏡での観察を通して学びました。

その道の専門家(プロ)による授業は、これからも多くの学年で設定し、学習の学び以外にも仕事への関心や興味も高めていければと思います。

SDGsを広めたい② -6年生総合学習-

先日の学校ブログでは、6年生が現在取り組んでいる「SDGs」について、「省エネ隊」の活動を紹介しました。活動隊は他にも3グループあり、それぞれの活動内容は下記の通りです。

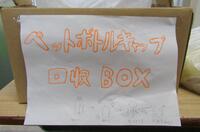

「平和・公正チーム」…エコキャップの回収を呼び掛けてワクチンの普及を目指す。

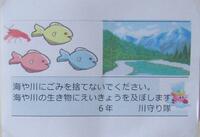

「川守り隊」…環境汚染などから川を守ろうとメッセージを掲げたポスターを作成し、全校に呼び掛ける。

「ごみステルス」…校舎内にダンボールで作ったゴミ箱を配置。箱にクイズを貼付し、ごみ問題を全校に伝える。

自分たちのアイデアで、学びを生活に生かそうとする取組。黄海から広がりがスタートすることを期待しています。

身近な生き物とのふれあい -1年生校外学習-

7月3日(水)1年生は「Ark館ヶ森」を訪れました。夏の青空の下、たまごひろいやモルモットなどの小動物、鹿への餌やりなど、身近な生き物との触れ合いを体験しました。自分の何倍もある鹿やヒツジに初めはびくびくしながらえさを与えていましたが、慣れてくると手のひらから直接渡すことができていました。

自分たちの地域で自然や生き物と触れ合いながら、命の大切さについても学ぶことのできた1日となりました。

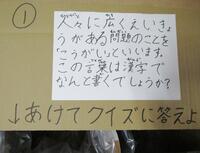

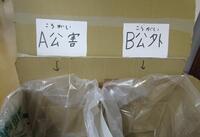

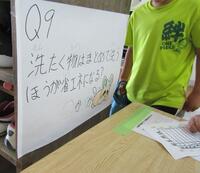

SDGsを広めたい -6年生総合学習-

6年生は今、総合的な学習の時間に「SDGs」について、4つのグループに分かれて調べています。その中の「省エネ隊」の学習活動では、「節電の大切さを全校に呼び掛けよう。」「電気と省エネの関わりを全校に広げよう。」との考えから、ポスターの掲示や省エネウォークラリーが行われています。

休み時間になると全校の子どもたちが、省エネ班の作った「エアコンと扇風機を一緒に使うより、エアコンの風を強くするほうが省エネになる。」「洗濯物はまとめて洗うほうが省エネになる。」などといった問題に挑戦。6年生の仕掛けで、黄海小に省エネへの意識が高まり始めてきています。

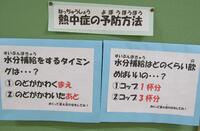

暑さを正しく理解しよう!

今、保健室前廊下の掲示板には、保健室の先生が作成した「熱中症の予防」についてのメッセージが掲示されています。「熱中症って?」「暑さ指数とは」「予防方法」についてそれぞれイラストやクイズで提示されていて、廊下を歩いている子どもたちは立ち止まって読み、熱中症に対する正しい知識を得ています。

7月に入ったばかりですが、日中の日差しは強く、熱中症から身を守るためにも予防に努めてほしいと思います。

己の戦い 仲間とともに ー陸上記録会ー

6月26日(水)、一関運動公園陸上競技場を会場に「第16回一関地方小学校陸上記録会」が開催されました。今年度は競技場の改修工事に伴い6月の開催。運動会明けから練習に取り組んできた子どもたちは、これまでの練習で積み重ねてきた力を精一杯出し切ることができました。また、応援団がスタンドから仲間に向けて、熱い声援を送る姿がとても印象的でした。

水の行方を知る ー4年生浄水場見学ー

6月20日(木)4年生は、市内萩荘にある「脇田郷浄水場」を訪れ、社会科の「水のゆくえ」で学んだことをもとに、実際の施設を見学したり、職員の方に質問をしたりしながら学びを深めていました。

見学では、川の水を飲料水として使用できるまでの作業工程や、水の安全を保つ工夫などの説明を受けながら、水の大切さについて理解を深めました。また、質問コーナーでは、「お仕事の中で最も大切なことは何ですか。」「仕事をしていて嬉しかったことはどんなときですか。」など、仕事に対する質問が多く見られるなど、子どもたちの興味関心の高さが表れていました。

トマトの先生から学ぶ ー2年生生活科ー

6月19日(水)2年生は、地域在住のトマト農家を訪れ、トマト栽培の工夫や苦労等を学んできました。いくつものビニールハウスで栽培されているトマトの実をじっくりと観察した子どもたちは、「どうすればおいしいトマトが出来るのですか?」「1日の水の量はどれぐいになるのですか?」などと質問をしながら、トマト栽培について理解を深めていました。

自分の命、自分で守る ーシェイクアウト訓練ー

6月14日(金)、2008年(平成20年)に発生した岩手・宮城内陸地震の教訓をもとに市内一斉で実施される避難訓練「いちのせきシェイクアウト訓練」に参加しました。

発生時刻と同じ8時43分に流れる訓練放送を聞きながら、子どもたちは「まず低く、頭を守り、動かない」の指示どおり机の下に身を隠しました。どの学級からも訓練にのぞむ真剣な姿が見られ、緊張感も伝わってきました。

いつ発生するか分からない自然災害への備え、「自分の命は自分で守る」の意味を少しずつ理解しながら、成長していってほしいと願います。

夏の楽しみ2 -プール開き-

6月11日(火)体育委員会が主催となってプール開きが行われ、各学年の代表児童が今年の目標を発表しました。前の週にプール清掃に取り組んだ子どもたちの目線の先にあるのは、この夏の目標に向かってプールで泳いでいる姿のようでした。

東北の短い夏、限られた時間の中での水泳学習となりますが、少しでも目標に近づけるようがんばってほしいと思います。